Create an account

Welcome! Register for an account

La password verrà inviata via email.

Recupero della password

Recupera la tua password

La password verrà inviata via email.

-

- container colonna1

- Categorie

- #iorestoacasa

- Agenda

- Archeologia

- Architettura

- Arte antica

- Arte contemporanea

- Arte moderna

- Arti performative

- Attualità

- Bandi e concorsi

- Beni culturali

- Cinema

- Contest

- Danza

- Design

- Diritto

- Eventi

- Fiere e manifestazioni

- Film e serie tv

- Formazione

- Fotografia

- Libri ed editoria

- Mercato

- MIC Ministero della Cultura

- Moda

- Musei

- Musica

- Opening

- Personaggi

- Politica e opinioni

- Street Art

- Teatro

- Viaggi

- Categorie

- container colonna2

- container colonna1

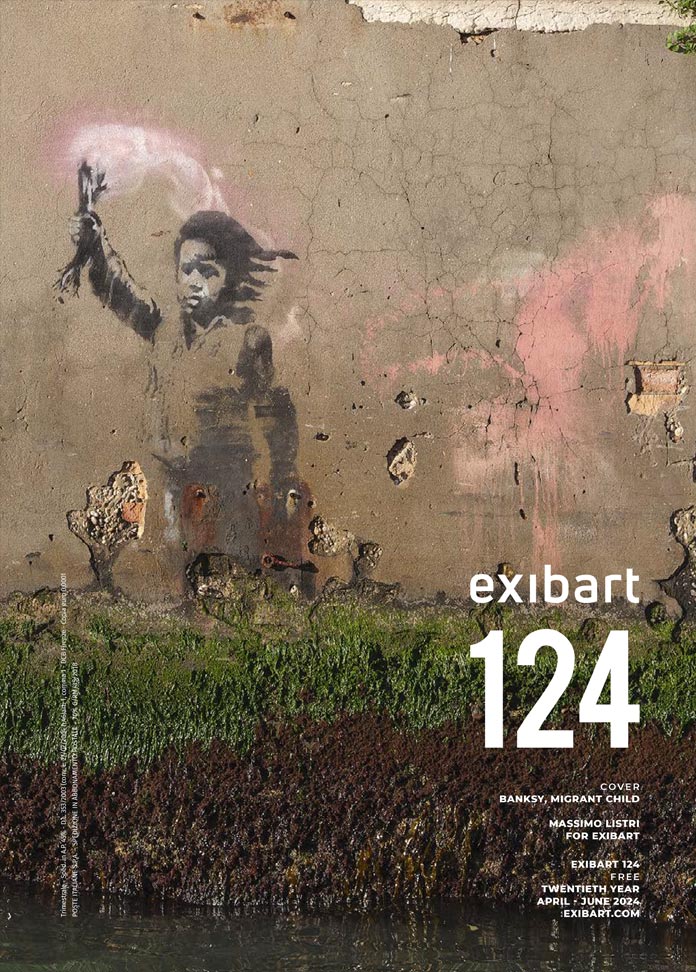

La decima conversazione di “Avanti&Indietro” è con Serena Fineschi, artista nata a Siena nel 1973 dove vive parte del tempo, avendo come altra base Bruxelles.

Il suo lavoro è caratterizzato da un vero e proprio combattimento con la superficie, dallo scavare sotto la pelle delle cose, alla ricerca di una verità invisibile che non è detto sia sempre comprensibile.

Non molto tempo fa hai scritto che l’opera non può che raccontare se stessa, perché non ha la forza di fare altro, non ha la forza della realtà delle cose. Ma se invece pensassimo all’opera come ad una cosa tra le cose, questo non cambierebbe radicalmente il punto di vista dal quale hai fatto le tue osservazioni? Non darebbe all’opera la stessa forza delle cose che sono nella realtà? In altre parole, non pensi che oggi l’opera, l’arte, sia in una condizione diversa da quella del racconto, della rappresentazione, nella quale si è trovata nel passato?

«In realtà la mia riflessione si basava su un concetto molto banale, nel quale l’artista non può nulla nei confronti dell’opera. L’opera non ha racconto, è solo se stessa. L’opera esiste davanti ai nostri occhi e nulla ci chiede, soltanto di essere aggiunta in bilico tra le cose esistenti del mondo. Non esistono attese, parole confortevoli o scritti dal tenore intellettuale; esiste un’orgia, un rapporto a tre, in cui l’opera sublima il suo volere e tradisce le aspettative di colui che la crea. L’artista non può nulla, non ha più alcun potere e, soprattutto, nessun diritto di proprietà. L’opera si manifesta nella sua interezza, solo dopo lo sguardo di chiunque la visiti. Ritengo che l’opera – nella sua dimensione originaria, nel tempo esteso e approssimato dello studio dell’artista – si sia sempre trovata a essere lontana dalla condizione del racconto e oggi, più che mai, necessiti di una posizione rilevante nella quale si debbano evitare alibi per doverla fruire. In qualche modo è necessario che si torni a educare lo sguardo, a esercitare visioni, evitando qualsiasi tipo di rassicurazione e di conforto. La saturazione di informazioni visive ha inquinato il nostro sguardo, usurato la forza dell’apparizione, logorato la meraviglia dello stupore, consumato la nostra capacità di immaginare. In altre parole, è indispensabile tornare alla contemplazione dell’opera, la quale non ne esaurisce senz’altro la lettura, ma determina un valore fondamentale e una pratica sostanziale da recuperare: formare e riconquistare il nostro modo di vedere. Una forma meditativa contemporanea che ci riporti all’essenza di tutte le cose presenti nel mondo e del mondo, appunto».

Nuovo studio in Bruxelles (work in progress)

Non so se tornare o riportare siano verbi che indichino azioni ancora possibili in un mondo e in un tempo nei quali sono l’andare e il lasciare a essere costantemente coniugati nei rispettivi imperativi. Ma capisco e soprattutto percepisco il sentimento in quello che dici. L’investimento poetico sull’opera, così come quello sullo sguardo del visitatore, hanno un fondamento forte e rappresentano dei veri e propri archetipi dell’arte, qualcosa che non può scomparire senza lasciare un doloroso senso di vuoto. Ma io non penso che, allo stato attuale, sia una rinnovata educazione allo sguardo e all’immaginazione ciò che colmerà quel vuoto. O almeno non vedo come questo possa essere possibile in un’epoca digitale che ha inciso profondamente proprio su sguardi e visioni, anche quelle immaginative, e che non lascia spazio in tal senso a significative retrocessioni. A differenza del passato che ha visto la nascita e la diffusione di tecnologie semplicemente utilizzabili, per la prima volta siamo di fronte a una tecnologia che ha un carattere esistenziale, che comporta ben altro coinvolgimento e complessità, come verifichiamo quotidianamente su noi stessi. E se non conosciamo, ancora, con sufficiente chiarezza quali saranno le conseguenze di questo passaggio epocale, di certo possiamo dire che gli effetti sull’arte sono già molto manifesti, naturalmente per la sua natura da sempre eminentemente visiva. Ci siamo conosciuti e abbiamo lavorato insieme mentre segnavi con un solco la grande parete di una galleria: una ferita profonda e drammaticamente muta. Quello che pensai è ancora sintetizzabile in un’unica parola che ti propongo di sostituire a visione, la parola è esperienza.

«Non possiamo pensare di fermare questo processo ma ritengo significativo – in ogni tempo del tempo – fare un passo indietro (che non significa tornare indietro). Allontanarsi di un passo è la distanza che dobbiamo esigere e che ci è necessaria per vedere, è quell’intervallo, quello spazio di in-sicurezza che ci permette di agire, di creare nuove esperienze, saggiare dentro e fuori la realtà delle cose. Credo che esperienza contenga nella sua definizione tornare e riportare, nella sua accezione classica di fare per conoscenza acquisita e, al contempo, riesca filosoficamente a supportare andare e lasciare nel suo senso più ampio di riflessione, ricerca e sperimentazione. Ecco perché continuo a pensare che visione, che non può prescindere dall’esperienza (altrimenti si tratterebbe di mero sguardo estetico che contempla) sia ancora il termine su cui riflettere. L’opera a cui fai riferimento (Non avere paura, 2015) è un lavoro site-specific che mordeva una grande parete della galleria, generando una visione, appunto, una nuova esperienza di condivisione, portando l’esterno verso l’interno, e viceversa, in una condizione di movimento perpetuo».

Quello che scrivi a proposito del passo indietro ricorda uno degli assunti fondamentali della seconda delle Considerazioni inattuali di Friedrich Nietzsche, dal significativo titolo Sull’utilità e il danno della storia per la vita. Ne parla anche Giorgio Agamben nel suo Che cos’è il contemporaneo, una conferenza tenuta come introduzione al corso di Filosofia teoretica dell’anno accademico 2006/07, presso la Facoltà di Arti e Design dello IUAV di Venezia, e pubblicata poi nel 2008 da Nottetempo. Scrive Agamben: “Nietzsche situa, cioè, la sua pretesa di ‘attualità’, la sua ‘contemporaneità’ rispetto al presente, in una sconnessione e in una sfasatura. Appartiene veramente al suo tempo, è veramente contemporaneo colui che non coincide perfettamente con esso né si adegua alle sue pretese ed è perciò, in questo senso inattuale; ma, proprio per questo, proprio attraverso questo scarto e questo anacronismo, egli è capace più degli altri di percepire e afferrare il suo tempo”. Ma la domanda che mi faccio io, e che ti faccio, è: possiamo oggi non coincidere perfettamente con il nostro presente? Naturalmente la domanda nasce dalle considerazioni che è necessario fare a fronte della rivoluzione spazio temporale che è stata causata dalle nuove tecnologie digitali, che non sono più semplici ‘tecnologie d’uso’, utilizzabili cioè all’occorrenza per ottenere un determinato risultato, ma sono delle ‘tecnologie esistenziali’, che condizionano, cambiano continuamente la nostra esistenza. Coincidere con il presente, essere quindi contemporanei, è diventata un’esigenza di sopravvivenza nell’ambiente analogicodigitale nel quale siamo.

Affresco, Trash Series, 2018 (detail), chewing-gum, saliva on plaster. After the Party, solo show, site specific work at Montoro12 Gallery, Bruxelles

«Prima di tutto credo che si tratti di un’apparenza del presente e non di uno stato coincidente con la contemporaneità. Quella che tu chiami ‘tecnologia esistenziale’ condiziona la nostra realtà apparente, quella realtà parallela in cui immaginiamo di voler esistere e non lo stato reale delle cose e, per questo, abbiamo solo la percezione di essere contemporanei. In realtà siamo costantemente in ritardo sul presente; c’è una chiara involuzione rispetto all’età analogica, dove l’azione era proiettata verso un futuro o uno scenario comunque futuribile. Ciò che accade adesso è una falsata percezione del presente che è già accaduto. Un attimo fa. Postato. Pubblicato. Il punto fondamentale (e si tratta di un’ovvietà, se questi presupposti hanno valore e si legano in parte al concetto su cui riflettevo poco fa) è la totale mancanza di visione, di approccio a quello che ancora non ha avuto luogo. L’immaginazione astratta ci permette di configurare un plausibile scenario non ancora accaduto, e su tali abilità cognitive si basa lo sviluppo e l’evoluzione del nostro modo di pensare ed elaborare. Bisogna chiedersi se questo non stia accadendo e se il nostro cervello viva una fase di stallo e, soprattutto, per quanto questo stato di sospensione e galleggiamento possa non nuocerci».

Non sono sicuro che si tratti di apparenza del presente, credo piuttosto che sia una condizione obbligata dal flusso di dati nel quale esistiamo, e se fossimo in ritardo come dici, e quando lo siamo, questa circostanza diventa sempre più pericolosamente discriminante. Non è un caso che dall’uso dell’espressione online si sia ormai passati a quello dell’onlife, che indica la continuità di uno stato di connessione che è sempre al presente, anche quando è informazione sul passato o ipotesi futura. Certo, hai ragione sul fatto che ciò sta causando una mancanza di visione, o forse, e più verosimilmente, anche quest’ultima sta cambiando e non siamo ancora in grado di riconoscerne il profilo, la sostanza. L’esperienza onlife, come la definisce Luciano Floridi nel suo La quarta rivoluzione, è evidentemente per definizione esistenziale, ma questo non vuol dire che essa sia pacifica, che non determini squilibri nella nostra stessa esistenza, e questo senz’altro in modo molto più profondo dei cambiamenti indotti dall’arrivo di nuove tecnologie nel passato. Io penso che il tuo lavoro configurandosi anche come reazione critica, consapevole, a questo stato di cose, in realtà ne sia una conseguenza, e che quando la tua esperienza si fa opera d’arte e diventa poi immagine, parte del flusso di dati sul web, contribuisce come tutto il resto a formare il nostro nuovo ambiente analogicodigitale. Anche se appare una riflessione pessimista, o forse solo vagamente inquietante, questo vuol essere solo un riconoscimento preliminare per rendere possibile un pensiero critico che non sia però viziato di nostalgismo.

«Non dimentichiamo che è la riproduzione dell’opera, e non l’opera stessa, che contribuisce all’accrescimento dell’archivio digitale di immagini che diventa ambiente apparentemente fluido e al tempo stesso sostituisce, o comunque integra, la riproduzione cartacea, la quale ha generato anch’essa una distorsione della percezione dell’opera. In realtà, nonostante oggi la riproduzione dell’opera, che diviene immagine, giunga direttamente, e con grande rapidità, agli occhi di un pubblico indiscriminato, è ancora necessario un ambiente fisico che ne permetta la fruizione, un luogo dove l’arte possa abitare. L’opera esige un luogo fisico d’incontro, e questa affermazione non è certo nostalgica. Ovviamente, non è da escludere l’ipotesi di un futuro adattato soltanto a riproduzioni, apparenze, opere smaterializzate e senza corpo, ma questo ci obbligherebbe a una riconversione degli spazi espositivi e alla modifica radicale della produzione dell’opera e della figura dell’artista. In realtà, credo si debba trovare un equilibrio tra il dentro e il fuori, tra l’ambiente apparente e il luogo concreto, tra il corpo e la sua parvenza, limitando la quantità di informazioni o meglio, mettendo in atto un’attività dibattuta e esaminata di selezione. Quello che voglio dire riguarda la necessità, l’esigenza e il dovere da parte della critica, dell’artista e della galleria, di compiere una discussione che garantisca in qualche modo la qualità dell’opera e riduca possibili fraintendimenti. Viviamo in un tempo in cui il numero degli “artisti” non è mai stato così alto rispetto a ogni epoca passata; questo anche grazie, o a causa, delle nuove tecnologie che consentono (ma non acconsentono) nuove e diverse possibilità di mostrarsi. In questo magma di informazioni, di sovraccarico cognitivo e conseguente povertà di attenzione, valutazione e visione, ritengo sia indispensabile e urgente, intraprendere un percorso che misuri con dote e dialogo lo stato delle cose. Mater artium necessitas».

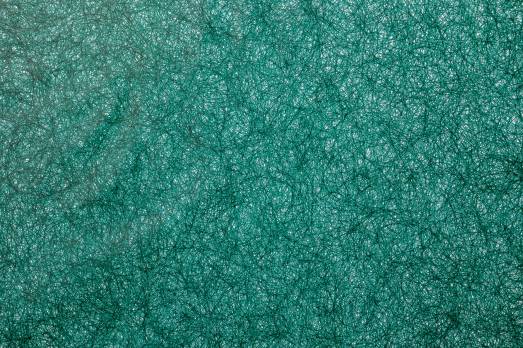

Ingannare l’attesa (verde Veronose), Trash Series, 2019 (detail), Bic Cristal pens on paper_courtesy Marignana Arte

Ci sono diverse cose in quello che dici che meritano di essere approfondite. La prima riguarda senz’altro la divisione che fai tra immagine dell’opera, che spesso è però opera in senso proprio e compiuto, ben oltre quindi le riflessioni di Walter Benjamin, e la necessità dell’incontro fisico con l’opera reale. Devi ammettere che siamo in una fase nella quale entrambe le esperienze coesistono in una mutualità spesso difficilmente distinguibile. Quanto questa dualità sia il segno di un cambiamento che è proprio degli sviluppi dell’arte e quanto invece sia un’inevitabile, quanto banale, conseguenza dell’evoluzione e dell’uso massificato delle nuove tecnologie digitali, non è così facile da dire, ed è molto probabile che siano vere entrambe. Ma la questione più importante che traspare da queste riflessioni è se in quest’ennesimo cambio di formalizzazione dell’arte, alla quale stiamo assistendo e partecipando usando semplicemente il nostro smartphone, stia cambiando anche il ruolo e la funzione dell’arte. La seconda osservazione è conseguente e riguarda quell’aumento esponenziale di artisti di cui parli, e che corrisponde all’aumento altrettanto esponenziale di utenti che utilizzano il web per informarsi e per dichiararsi, per esistere. Non si tratta però solo della possibilità di avere una maggiore visibilità, ma anche di una riduzione della tecnica, come elemento qualificante dell’espressività, che le nuove tecnologie hanno causato. Difficile pensare che questi processi possano regredire, piuttosto quello che dobbiamo cercare di capire, e prevedere, è se le conseguenze stiano appunto riguardando la natura del senso e del peso che l’arte ha da sempre avuto nella nostra storia e nelle nostre comunità.

«Ci si potrebbe aspettare che lo sconfinato bacino di immagini disponibili sul web, crei una sorta di stimolazione attiva per la creazione di nuovi linguaggi ma in realtà genera un paradosso impensato e senza precedenti che riguarda una tangibile mancanza di idee, di intuizioni e, soprattutto, una produzione in eccesso di opere simili. Inoltre, il flusso degenerato del gradimento nell’ambiente apparente digitale crea una distorsione dei parametri qualitativi, provocando una nuova percezione del sé, nella quale diviene inaccettabile il rifiuto, la critica, il fallimento, l’errore. Elementi necessari all’evoluzione e alla crescita di ogni ambiente. Ecco perché ritengo sia essenziale intraprendere un percorso di confronto, dove le figure primarie (critico, artista e gallerista, come ho già detto) possano creare un habitat acuto, misurato e critico di selezione. In questa fase storica sono indispensabili delle trasformazioni radicali che possano creare delle bolle di resistenza fluide, dove una delle urgenze sia anche quella di educare, conversare e dialogare con il nuovo spettro del pubblico digitale. La figura dell’artista statico che in totale solitudine abita il proprio studio è obsoleta, la galleria –pensata e strutturata così come la conosciamo – necessita anch’essa di essere modificata in uno strumento di produzione culturale nomade per evitare di soccombere all’assenza e la figura del critico ha il dovere di affacciarsi con forza in questo scenario, affinché si stabiliscano rinnovate pratiche di convivenza. La complessità del nostro tempo, in particolare nel nostro Paese, induce alla sonnolenza e legittima la crescita di stratificazioni di oscurità; sostanzialmente non accade nulla di significativo e stiamo semplicemente galleggiando in questo ambiente liquido. In altre parole, apparentemente fuori luogo, dobbiamo trasformare il tempo della meccanica del sesso e creare un nuovo senso dell’estasi amorosa, un rinnovamento della dimensione romantica del bacio».

Non sono fuori luogo e capisco, sento, quanto scrivi come un’autentica esigenza di (op)posizione di fronte al trionfo del pornografico nel quale siamo. È un bisogno che provo anch’io. Nel libro che sto scrivendo parallelamente a queste conversazioni, che diventeranno anch’esse un libro, sto cercando, e ammetto con grande fatica, di ragionare sul quanto e sul come i cambiamenti in atto stiano a loro volta mutando non solo la struttura grammaticale e sintattica dell’arte, ma anche la sua funzione e il suo ruolo rispetto a quelli che ha avuto nel passato, anche recente. Non si tratta semplicemente di tracciare una linea consequenziale tra le modificazioni indotte dalle nuove tecnologie e quelle dell’arte, quanto di capire il senso delle reazioni immaginative e culturali nelle quali prende forma l’opera per poi, nei casi più significativi, distaccarsene per diventare riferimento altro. L’impatto che ha su tutti noi una tecnologia che incide profondamente sulla nostra vita, non può che avere altrettante conseguenze sull’arte, e non solo quella visiva. Naturalmente molte delle idee che sto elaborando stanno man mano definendo un quadro abbastanza chiaro di ciò che è cambiato e sta cambiando. Ma di una cosa mi sto convincendo, aiutato anche da queste conversazioni, che la comprensione di ciò che sta avvenendo non potrà che passare da una rinnovata alleanza di pensiero tra artisti e critici, da una messa in comune delle riflessioni che da una parte portano all’opera e dall’altra alla sua collocazione nell’ambiente nel quale siamo. E non parlo ovviamente solo di quello espositivo.

«Inoltre, in questo scenario di confronto, è importante valutare anche il cambiamento e la trasformazione a cui i musei (e comunque tutti i “contenitori” istituzionali) dovranno far fronte. In questo caso è assolutamente necessario il coinvolgimento dell’artista e del critico, poiché il contemporaneo potrebbe pericolosamente non essere contemplato nelle future scelte espositive, per insufficienza di un pubblico interessato. Può apparire uno scenario apocalittico, ma senza le bolle di resistenza fluide alle quali ho accennato, questo rischio (o opportunità) è plausibile. Il museo potrebbe diventare un contenitore statico di classicismo e modernità, con un sistema di fruizione sostanzialmente tradizionale e il magma contemporaneo – con la sola riproduzione di se stesso – confluire paradossalmente nell’ambiente liquido delle nuove tecnologie, magro di qualsiasi approccio critico e selettivo. Di conseguenza, è indispensabile ripensare lo spazio espositivo in tutte le sue declinazioni possibili e futuribili, partendo dallo studio dell’artista, dove tutto ha origine. Il chewing-gum, materiale che adotto con frequenza nell’ultimo anno per la produzione della mia serie Trash, è il paradigma della società contemporanea e dell’inquietante deriva generata dall’entropia tecnologica: assaggiamo, mastichiamo e sputiamo, senza avere il tempo e, fatto ancor più disarmante, la necessità di digerire».

Flowers and Spiders (Vanitas, Memento Mori) Trash Series, 2018, chewing-gum su cartone conservativo, 2(160×210 cm), Museè Royal de Beaux-Arts de Belgique – Oldmasters Museum, Bruxelles (private collection)

Il tema della spazzatura reale, analogica, e per estensione dello spam digitale, è una delle questioni che trovo tra le più interessanti in questa epoca, e quindi mi sembra davvero importante che tu lo stia affrontando. Difficile dire cosa sia oggi trash, rubble, debris, spam, e cosa no. Gli oggetti, le immagini, si accumulano, e come dici tu li prendiamo, li usiamo, li assaggiamo, le guardiamo e li gettiamo. Ma loro non scompaiono, andando ad occupare uno spazio fisico e mentale sempre più significativo e che condiziona altrettanto le dinamiche reali e immaginative. Quindi il pattume non va sottovalutato: oltre a testimoniare quello che siamo, mi pare che si possa dire che condiziona anche quello che saremo.

«Assolutamente. Questo ciclo è iniziato circa quarant’anni fa da ciò che ritenevamo solo innocuo intrattenimento, rapido e subitaneo piacere. La televisione spazzatura, il fast o junk food, sono solo alcuni esempi che hanno creato le basi del mondo che stiamo vivendo, forzando e sconvolgendo la percezione del piacere e le dinamiche dello sguardo, sottoponendoci a nuovi modelli semplificati. Una semplificazione che si è estesa in maniera esponenziale in ogni ambito del nostro vivere e abitare il mondo, dalla parola scritta, alla comunicazione, al linguaggio visivo. Tutto si è semplificato senza essere autenticamente più semplice, ed è paradossale come ci si trovi circondati e assediati da rifiuti di ogni natura e complessità in un ambiente sociale che non tollera il rifiuto. Viene quasi da sorridere pensando alla straordinarietà di tali contraddizioni».

È vero. Alcune cose sono straordinariamente ironiche. In un certo senso lo sono anche i tuoi lavori della serie Trash fatti di chewing-gum e saliva, che s’incollano ai soffitti diventando stalattiti o che vanno a formare composizioni floreali su immacolate superfici di carta, o ancora che formano lunghe teorie di colorati reperti ben ordinati su mensole. Hai presentato alcuni di questi lavori nel 2018 a Bruxelles al Muséè Royaux des Beaux-Arts de Belgique e alla galleria M12, per poi portarli in Italia a Palazzo da Mosto/Fondazione Palazzo Magnani a Reggio Emilia. Ma oltre l’ironia c’è tutto il sentimento d’inquietudine, e non solo verso la deriva tecnologica, ma direi verso la dimensione esistenziale, che ho sempre sentito nel tuo lavoro.

«Questa serie di lavori, oltre a rapportarsi in maniera del tutto ironica e irriverente nei confronti della grande storia della pittura, citandola e omaggiandola di continuo, è un’impresa anti eroica, una lotta dialettica dove la materia trasformata e sublimata attraverso il mio corpo pone le basi per una riflessione critica, sociale e politica tanto della dimensione intima, quanto di quella pubblica. È necessario confrontarsi, scontrarsi con la decadenza esistenziale e sociale che ci circonda, mettere in discussione il sistema dell’arte con i suoi cronici eccessi di riverenza e l’intera società in cui viviamo che percepisce il suo declino senza assumersene pienamente la responsabilità. Il mio lavoro esamina il corpo, valicando i meccanismi stessi della performance, in un incessante, estenuante corpo a corpo carnale e viscerale con la materia e con l’opera, nel tentativo di combatterla, possederla, trasformarla, provocarla, assimilarla e ricomporla. Una sorta di processo alchemico, dove la materia attraversa la carne, un invito a vivere l’esperienza intima del corpo e della mente, esattamente nell’epoca in cui viviamo, in piena consapevolezza della nostra evoluzione. Fronteggiare sé stessi per fronteggiare il mondo. Esplorare e muoversi di continuo nel tentativo di perdere ogni riferimento geografico, ogni confine, relazione e attinenza, per la creazione di un nuovo ambiente intimo, sociale, estetico e politico in cui l’orizzonte si perfezioni costantemente».

Bisognerà trovare i modi, le tecniche, per combattere questo nuovo corpo a corpo, perché l’avversario non solo è diverso da quelli che abbiamo incontrato nel passato, ma soprattutto perché ci conosce troppo bene, essendo una parte di noi.

Raffaele Gavarro